Welcome to Derry: el terror bajo la Pax Americana

Por Luis Moreno

Terminé el segundo capítulo de Welcome to Derry y sigo entusiasmado. Lilly (Clara Stack) sigue viva, y confío en mi intuición de espectador: tiene algo especial, esa mezcla de vulnerabilidad y lucidez que suele convertir a un personaje en el centro moral de una historia.

Pero lo que más me atrapó esta vez no fue la trama, sino la belleza del mundo en el que transcurre.

No había notado lo perfectamente ambientada que está la serie: los escaparates, los uniformes escolares, el peinado de los adultos, la textura de los suburbios. Todo parece sacado de una pintura de Norman Rockwell.

Y esa elección estética no es un simple ejercicio de nostalgia.

Welcome to Derry se sitúa en el corazón de una época que los estadounidenses recuerdan —y exportaron al mundo— como su edad dorada: la segunda mitad de los años cincuenta y los primeros sesenta.

Un periodo que la propaganda llamó la Pax Americana: prosperidad económica, orden social, familias nucleares sonrientes, un país que parecía haber salido victorioso no solo de la guerra, sino del caos.

Era el momento en que el sueño americano adquiría forma visible. Y nadie lo pintó con tanta precisión, encanto y eficacia simbólica como Norman Rockwell.

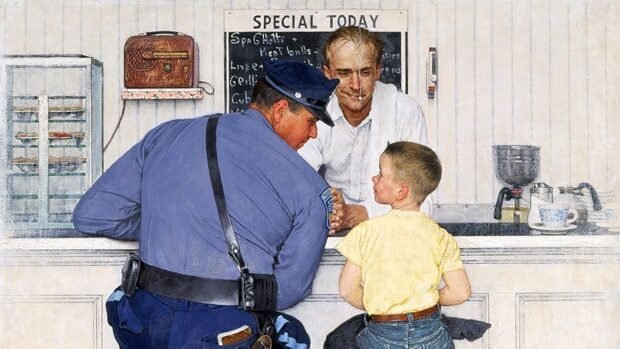

Rockwell fue mucho más que un ilustrador. Entre los años 1916 y 1963 produjo más de trescientas portadas para The Saturday Evening Post, una de las revistas más influyentes del país. Su obra construyó, imagen tras imagen, una narrativa visual del ideal estadounidense: niños traviesos pero bondadosos, madres pacientes, abuelos sabios, escenas de comunidad, patriotismo y orden.

Era una América blanca, optimista, donde cada gesto parecía una lección moral.

Los colores eran suaves, las miradas limpias, el futuro seguro.

Lo que hace fascinante su legado —y lo que Welcome to Derry entiende muy bien— es que esa inocencia era una ficción colectiva, una puesta en escena que escondía las grietas del sistema.

Bajo la aparente armonía había una sociedad atravesada por el racismo institucional, la segregación, la censura moral y el sexismo cotidiano.

Las mujeres podían sonreír en la cocina, pero difícilmente decidir sobre su cuerpo; los hombres volvían de la guerra a trabajos estables, mientras los afroamericanos seguían sin poder votar libremente.

Esa era la otra cara del “mundo perfecto”.

El mérito de Welcome to Derry está en hacer visible esa tensión.

La serie no solo usa la estética Rockwelliana como homenaje, sino como trampa. Nos ofrece una postal encantadora —con sus vitrinas relucientes, bicicletas nuevas, heladerías, niños que saludan con educación—, y una vez que confiamos en ella, empieza a deformarla.

El horror no aparece como irrupción del caos, sino como consecuencia del orden.

El payaso no llega a romper la normalidad: es la manifestación de lo que esa normalidad reprime.

Esa idea ha sido una constante en el mejor cine y televisión de terror estadounidenses. David Lynch lo entendió antes que nadie: Blue Velvet y Twin Peaks no ocurren a pesar del suburbio perfecto, sino por culpa de él. Lo monstruoso nace del esfuerzo por mantener intacta la fachada.

En Derry, ese impulso adquiere forma sobrenatural, pero el trasfondo es político: lo que la sociedad no puede integrar, lo convierte en amenaza.

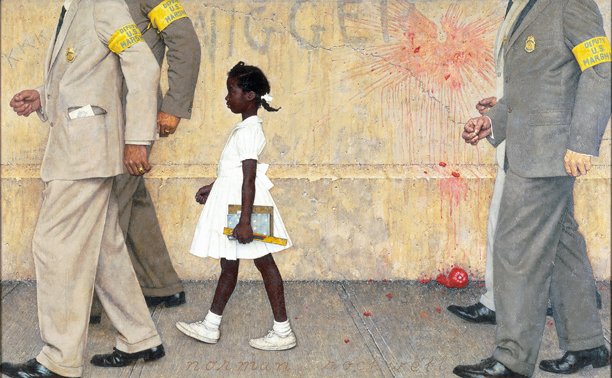

Rockwell, hacia el final de su carrera, pareció intuirlo.

En los años sesenta, se alejó del Post y comenzó a pintar para Look, donde retrató temas incómodos: la lucha por los derechos civiles, la segregación racial, la pobreza.

Su pintura más famosa de esa etapa, The Problem We All Live With (1964), muestra a Ruby Bridges, una niña afroamericana escoltada por agentes federales en su primer día de clases en una escuela “blanca”.

El fondo es un muro sucio con grafitis racistas.

Rockwell, el pintor de la inocencia americana, había descubierto la herida.

Welcome to Derry retoma esa misma grieta, pero la traduce al lenguaje del horror.

Cada plano pulido, cada gesto de decencia y limpieza, oculta una amenaza latente.

La serie no nos invita a recordar una época más simple, sino a cuestionar la nostalgia misma, esa idea de que alguna vez fuimos buenos, puros, coherentes.

El monstruo, entonces, no es un ser sobrenatural escondido bajo el pueblo: es el reflejo colectivo de un país que no soporta verse sin maquillaje.

En ese sentido, la serie es más que una precuela de It: es una lectura política del mito americano.

Bajo su superficie de terror, late una pregunta incómoda: ¿cuánto horror puede contener una sociedad que se niega a mirar sus propias sombras?

Quizás esa sea la verdadera lección del género, y su persistente poder cultural: el miedo no viene de afuera, sino de todo lo que construimos para fingir que no lo tenemos.