Descubren Prácticas de Sacrificio Ritual Infantil en Chichén Itzá a Través de Análisis Genéticos

Un reciente estudio genético ha revelado la práctica de sacrificios rituales de infantes en la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, centrada exclusivamente en varones. La investigación fue dirigida por Rodrigo Barquera Lozano, del Departamento de Arqueogenética del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva (MPI-EVA), en colaboración con especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El estudio, publicado hoy en la revista científica Nature, identificó relaciones de parentesco entre los niños sacrificados, incluidos dos pares de gemelos idénticos. Estos hallazgos sugieren una conexión con los mitos del Popol Vuh, en los que los gemelos representan dualidades divinas y heroicas. Esta es la primera vez que se identifican gemelos en contextos funerarios mayas.

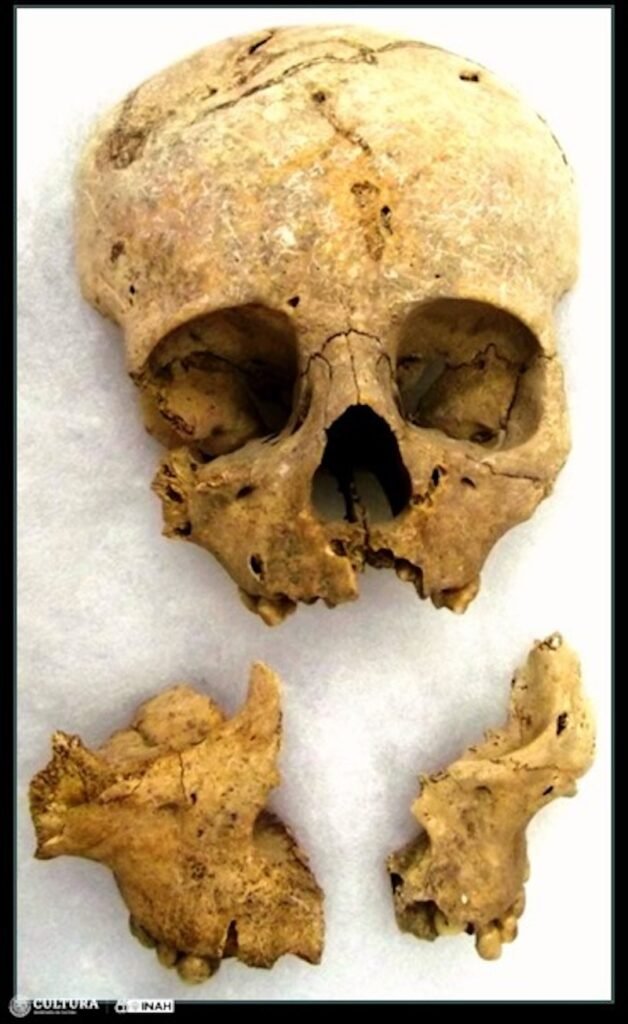

El equipo de científicos, que también incluye a académicos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y el Centro INAH Yucatán, realizó sus investigaciones en el Laboratorio de Arqueogenética del MPI-EVA. Se centraron en los restos de 64 infantes descubiertos en 1967 en una cámara subterránea cerca del Cenote Sagrado de Chichén Itzá.

«Para comprender mejor el origen y las relaciones biológicas de los niños sacrificados, utilizamos un enfoque combinado de bioarqueología y genómica», explicó Rodrigo Barquera. Los análisis mostraron que todos los individuos eran varones de entre tres y seis años, y muchos eran parientes cercanos, incluidos dos pares de gemelos monocigóticos.

Los datos isotópicos revelaron dietas similares entre los niños, sugiriendo que fueron criados en la misma zona con accesos similares a recursos y costumbres alimentarias. El chultún, utilizado como espacio de entierro entre los siglos VII y XII, principalmente durante el apogeo político de Chichén Itzá (800-1000 d.C.), parece haber sido un sitio de entierro postsacrificial.

El estudio también comparó el ADN antiguo con el de 68 habitantes mayas actuales del pueblo Tixcacaltuyub, evidenciando una continuidad genética en la región. Esta colaboración con la comunidad local ha sido fundamental para el desarrollo del artículo científico.

Víctor Acuña Alonzo, director de la ENAH, destacó la importancia de este trabajo: «Este estudio representa un avance significativo en nuestra comprensión de las prácticas rituales de los antiguos mayas y refuerza la relevancia del ADN antiguo para entender el pasado. Estamos orgullosos de que nuestra institución participe en investigaciones de vanguardia que amplían el conocimiento sobre el pasado prehispánico de México».

Los hallazgos abren nuevas líneas de investigación sobre la sociedad y cultura maya, demostrando la valía de estos estudios para generar nuevos conocimientos sobre otros sitios prehispánicos y temporalidades.

4o